Documento vaticano sul gender: sì al dialogo sugli studi, no all’ideologia

Debora Donnini – Città del Vaticano

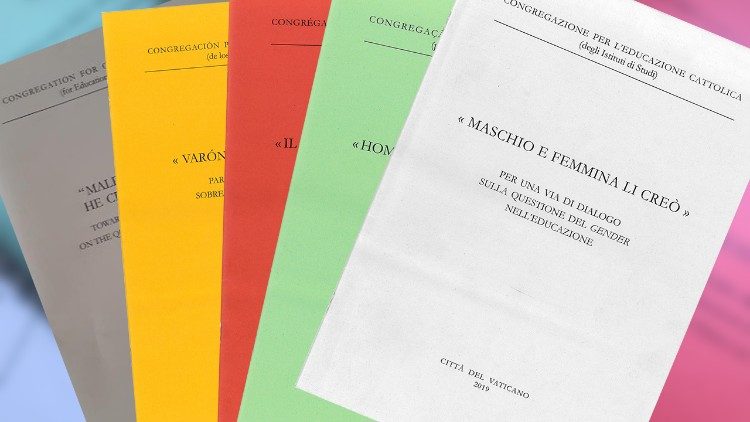

L’obiettivo del documento “Maschio e femmina li creò. Per una via di dialogo sulla questione del gender nell’educazione” è di sostenere quanti sono impegnati nell’educazione delle nuove generazioni ad affrontare “con metodo” le questioni oggi più dibattute sulla sessualità umana, alla luce del più ampio orizzonte dell’educazione all’amore. In particolare è diretto alle comunità educative delle scuole cattoliche e a quanti, animati da una visione cristiana, operano nelle altre scuole, a genitori, alunni, personale ma anche a vescovi, a sacerdoti e religiosi, a movimenti ecclesiali e associazioni di fedeli. La Congregazione per l’Educazione Cattolica, che ha preparato il testo, parla di “un’emergenza educativa”, in particolare sui temi dell’affettività e della sessualità davanti alla sfida che emerge da “varie forme di un’ideologia, genericamente chiamata gender, che nega la reciprocità e le differenze tra uomo e donna, “considerate come semplici effetti di un condizionamento storico-culturale”. L’identità verrebbe, quindi, consegnata ad “un’opzione individualistica, anche mutevole nel tempo”. Si parla di “disorientamento antropologico” che caratterizza il clima culturale del nostro tempo, contribuendo anche a destrutturare la famiglia. Un’ideologia che, tra l’altro, “induce progetti educativi e orientamenti legislativi che promuovono un’identità personale e un’intimità affettiva radicalmente svincolate dalla diversità biologica fra maschio e femmina”, si evidenzia citando Amoris laetitia. Questo il contesto in cui si colloca il Documento che vuole promuovere, appunto, una “metodologia articolata nei tre atteggiamenti dell’ascoltare, del ragionare e del proporre”. Un testo che si ispira al documento “Orientamenti educativi sull’amore umano. Lineamenti di educazione sessuale” del 1983 ed è anche arricchito da citazioni di Papa Francesco, Benedetto XVI, San Giovanni Paolo II, ma anche del Concilio Vaticano II, della Congregazione per la Dottrina della Fede e di altri documenti.

Dialogo con ascolto, ragionamento e proposta

Nell’intraprendere la via del dialogo sulla questione del gender nell’educazione, il Documento opera una distinzione fra “l’ideologia del gender e le diverse ricerche sul gender portate avanti dalle scienze umane”, notando che l’ideologia “pretende, come riscontra Papa Francesco, di ‘rispondere a certe aspirazioni a volte comprensibili’ ma cerca ‘di imporsi come un pensiero unico che determini anche l’educazione dei bambini’ e quindi preclude l’incontro”, mentre non mancano delle ricerche sul gender che cercano di approfondire adeguatamente il modo in cui si vive nelle diverse culture la differenza sessuale tra uomo e donna. Il Documento specifica quindi che “è in relazione con queste ricerche che è possibile aprirsi all’ascolto, al ragionamento e alla proposta”.

Nel breve excursus storico sull’avvento delle concezioni gender nel XX secolo, si rileva come all’inizio degli anni ’90 si sia arrivati perfino a “teorizzare una radicale separazione fra genere (gender) e sex (sesso), con la priorità del primo sul secondo. Tale traguardo viene visto come una tappa importante dell’evoluzione dell’umanità, nella quale ‘si prospetta una società senza differenze di sesso’”. E in “una crescente contrapposizione fra natura e cultura”, le proposte gender confluiscono nel “queer”, cioè in una “dimensione fluida”, “al punto da sostenere la completa emancipazione dell’individuo da ogni definizione sessuale data a priori, con la conseguente scomparsa di classificazioni considerate rigide”.

Punti di incontro e criticità

Quindi, il Documento individua “alcuni possibili punti di incontro per crescere nella comprensione reciproca” nel quadro delle ricerche sul gender. Si apprezza l’esigenza di educare i bambini a rispettare ogni persona nella sua peculiare e differente condizione in modo che “nessuno, a causa delle proprie condizioni personali (disabilità, razza, religione, tendenze affettive, ecc.), possa diventare oggetto di bullismo, violenze, insulti e discriminazioni ingiuste”. Si sottolinea che un altro punto di crescita nella comprensione antropologica sono “i valori della femminilità, che sono stati evidenziati nella riflessione sul gender”. Si rileva l’immensa disponibilità delle donne a spendersi nei rapporti umani, specie a vantaggio dei più deboli: le donne realizzano “una forma di maternità affettiva, culturale e spirituale, dal valore veramente inestimabile, per l’incidenza che ha sullo sviluppo della persona e il futuro della società”.

In merito alle criticità che si presentano nella vita reale, si evidenzia che le teorie gender - specialmente le più radicali - portano ad un allontanamento dalla natura: “identità sessuale e famiglia” divengono fondate su “una malintesa libertà del sentire e del volere”. Il Documento si sofferma, poi, sugli argomenti razionali che chiariscono la centralità del corpo come “elemento integrante dell’identità personale e dei rapporti familiari”: “il corpo è soggettività che comunica l’identità dell’essere”. Il dimorfismo sessuale, cioè la differenza sessuale fra uomo e donna, è infatti comprovato dalle scienze, ad esempio dai cromosomi. Si rileva anche “il processo di identificazione è ostacolato dalla costruzione fittizia di un ‘genere neutro’ o ‘terzo genere’”. Ci si richiama poi ad alcuni esempi di analisi filosofica. La formazione dell’identità si basa proprio sull’alterità: nel confronto con il “tu”, si riconosce il proprio “io”. Ad assicurare la procreazione è proprio la complementarietà fisiologica, basata sulla differenza sessuale, mentre il ricorso a tecnologie riproduttive può consentire la generazione ma comporta “manipolazioni di embrioni umani”, mercificazione del corpo umano, riduzione del bambino a “oggetto di una tecnologia scientifica”. Ricordata anche l’importante prospettiva di un dialogo fra fede e ragione.

Proporre l’antropologia cristiana

Il terzo punto è l’offerta della proposta che nasce dall’antropologia cristiana. Il primo passo consiste nel riconoscere che l’uomo possiede una natura che non può manipolare a piacere. Questo è il fulcro dell’ecologia integrale dell’uomo. Si ricorda, quindi il “maschio e femmina li creò” della Genesi e che la natura umana è da comprendere alla luce dell’unità di anima e corpo, in cui si integra la dimensione orizzontale della comunione interpersonale e quella verticale della comunione con Dio. In merito all’educazione si sottolinea, quindi, che il diritto-dovere educativo della famiglia non può essere totalmente delegato né usurpato da altri, che il bambino ha diritto a crescere con una mamma e un papà e che proprio all’interno della famiglia possa essere educato a riconoscere la bellezza della differenza sessuale. Da parte sua la scuola è chiamata a interagire con la famiglia in modo sussidiario e a dialogare rispettandone la cultura. In questo processo educativo, centrale è a anche ricostruire un’alleanza fra scuola, famiglia e società, che possono articolare “percorsi di educazione all’affettività e alla sessualità finalizzati al rispetto del corpo altrui”, per accompagnare i ragazzi in maniera sana e responsabile. In questo senso si mette in luce l’importanza che i docenti cattolici ricevano una preparazione adeguata sui diversi aspetti della questione del gender e siano informati sulle leggi in vigore e in discussione nei propri Paesi.

Via del dialogo percorso per trasformare incomprensioni in risorse

Nelle conclusioni si ribadisce che “la via del dialogo – che ascolta, ragiona e propone – appare come il percorso più efficace per una trasformazione positiva delle inquietudini e delle incomprensioni in una risorsa per lo sviluppo di un ambiente relazionale più aperto e umano” mentre “l’approccio ideologizzato alle delicate questioni del genere, pur dichiarando il rispetto delle diversità, rischia di considerare le differenze stesse in modo statico, lasciandole isolate e impermeabili l’una dall’altra”. Si ricorda anche che lo Stato democratico non può ridurre la proposta educativa a pensiero unico, sottolineando la legittima aspirazione delle scuole cattoliche a mantenere la propria visione della sessualità umana. Infine, si ricorda anche, per i centri educativi cattolici, l’importanza di “un percorso di accompagnamento discreto e riservato”, con cui si vada incontro anche “a chi si trova a vivere una situazione complessa e dolorosa”. La scuola deve, quindi, proporsi come un ambiente di fiducia, “specialmente in quei casi che necessitano tempo e discernimento” e creare “le condizioni per un ascolto paziente e comprensivo, lungi da ingiuste discriminazioni”.

Grazie per aver letto questo articolo. Se vuoi restare aggiornato ti invitiamo a iscriverti alla newsletter cliccando qui