Il genocidio di Srebrenica raccontato da Semso e Hasan, due sopravvissuti

Alessandro Di Bussolo – Città del Vaticano

L’11 luglio 1995, quando inizia il genocidio di Srebrenica, il più grave massacro avvenuto in Europa dalla fine della Seconda guerra mondiale, Semso Osmanović ha 13 anni, e Hasan Hasanović 20. Sono due ragazzi bosgnacchi, bosniaci di religione musulmana, due dei 40 mila tra abitanti e rifugiati nella cittadina allora a maggioranza musulmana, ma circondata da villaggi serbo-bosniaci e a pochi chilometro dal confine serbo. Da tre anni la città è assediata dalle truppe dell’armata serbo-bosniaca al comando del generale Ratko Mladic, ma da due è sotto la protezione dell’Unprofor, la forza di protezione dell’Onu, che a Potočari, sobborgo a 3 km dalla città, ha allestito una base. Quando Mladic sferra l’attacco, il 6 luglio, in cinque giorni entra a Srebrenica, perché le forze governative bosniache sono stremate e i caschi blu non hanno l’ordine di reagire. 55 di loro vengono catturati dai serbo-bosniaci e usati come ostaggi per fermare i bombardamenti Nato contro gli assedianti.

La fuga dell'11 luglio: Semso nella base Onu, Hasan nei boschi

Semso fugge con la madre e la sorella verso Potočari, insieme a circa 20 mila persone, ed è tra i 5 mila che riescono ad entrare nella base. Hasan, che é in età militare e quindi più a rischio in caso di cattura, fugge con il padre, il fratello gemello Husein, lo zio e altri parenti maschi attraverso i boschi, cercando di raggiungere Tuzla, distante 100 km, la città più vicina ancora controllata dall’esercito bosniaco. Fuggono in 10 mila, ma devono attraversare un territorio controllato dalle Bsa, le armate serbo-bosniache.

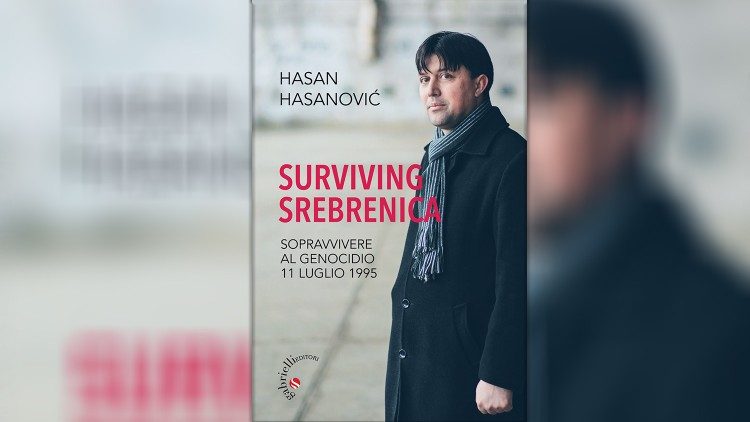

Il libro di Hasan Hasanović: "Surviving Srebrenica"

In quella che è stata chiamata “la marcia della morte”, la colonna dei fuggitivi viene attaccata più volte, e molti sono catturati e uccisi sul posto, o vittime di imboscate indiscriminate. Sono tra le 8.372 vittime, in grande maggioranza uomini e ragazzi tra i 15 e i 65 anni, del massacro sistematico compiuto dalle milizie serbo-bosniache. Hasan perde il fratello gemello, il padre e lo zio, già il 12 luglio, ma sopravvive, e oggi è curatore del Memoriale del genocidio a Potočari. Racconta ogni giorno la sua storia ai visitatori, e l’ha riportata sul libro “Surviving Srebrenica”, pubblicato in italiano da Gabrielli editori, e tradotto da venti studenti del liceo Copernico di Verona, che hanno conosciuto Hasan durante un viaggio di istruzione nel febbraio 2018.

"Ho corso: se mi fermavo, sarei stato ucciso"

Durante la visita al Memoriale lo hanno sentito raccontare la storia della sua famiglia contadina, prima, durante e dopo la guerra, le tragiche vicende di 24 anni fa che lo hanno portato a diventare il “narratore” del dramma del suo popolo. “Nella confusione degli spari, la gente della colonna cominciò a spingere in avanti, nel panico, disperata e in cerca di riparo – così Hasan Hasanović descrive nel libro il momento della marcia nel quale si è separato dai parenti – qualcosa dentro di me continuava a dirmi di spingere in avanti, nella speranza di sopravvivere. Solo in quel momento ho realizzato di aver perso il contatto con mio padre e mio fratello. Volevo fermarmi e cercarli, ma sapevo che se lo avessi fatto sarei stato ucciso, così ho corso”. Il 16 luglio, sesto giorno di cammino, arriva nel territorio libero di Nezuk, alle porte di Tuzla. “Non potevo credere di essere sopravvissuto” scrive, e lì ritrova la madre, il fratello più piccolo e i nonni.

"Il dolore di pensare a mio fratello Husein e a mio padre Aziz"

“Ogni giorno mi chiedo dove ho trovato la forza", scrive ancora Hasan. "Quando sei in quel tipo di situazione, dove ogni passo diventa una questione di vita o di morte, la tua mente funziona diversamente. Quelle esperienze sono rimaste con me. Il peggio è l’angoscia che provo nel pensare a Husein e a mio padre Aziz, mi chiedo come siano stati uccisi, se siano stati torturati o no e quanto abbiano impiegato a morire. Quel dolore è quasi insopportabile”, ricorda.

La professoressa di storia che porta gli studenti a Srebrenica

Colpiti dal suo racconto, i ragazzi della IV B decidono che la storia di Hasan dev’essere conosciuta anche in Italia, perché, scrivono nella premessa al libro, “crediamo che il racconto di una dolorosa esperienza personale possa aiutare a riflettere sulla precarietà della condizione umana, quando viene investita da pregiudizi ideologici”. Ora vorrebbero che il libro arrivasse in tutte le scuole italiane, per aiutare la formazione delle coscienze e la memoria storica delle giovani generazioni. Della loro esperienza parliamo con Cristina Antonini, docente di storia e filosofia al Liceo classico Maffei di Verona, coordinatrice di quel viaggio di istruzione in Bosnia (con tappe anche a Sarajevo e Mostar) e di molti altri dal 2015 a oggi.

R. – Ho portato una classe in Bosnia nel febbraio del 2018 e abbiamo visitato il memoriale di Potocari a Srebrenica. Lì ci ha fatto da guida Hasan Hasanović che è autore di questa testimonianza. Abbiamo acquistato il libro e la decisione di tradurlo è stata prevalentemente degli studenti. Io ho letto le prime pagine di questo testo, tornando in autobus da Srebrenica a Sarajevo e i ragazzi, in contemporanea, hanno espresso una riflessione: era un peccato che chi non parla inglese non potesse seguire tutto il racconto.

Come è nata la proposta di un viaggio in Bosnia e non, come fanno tutti, a Barcellona o Parigi?

R. – La proposta nasce da una mia convinzione, cioè che i viaggi di istruzione devono avere un valore educativo e didattico. Considerando che oggi gli studenti, soprattutto i liceali, mediamente viaggiano, ha più senso dal punto di vista educativo, far fare loro dei viaggi dove da soli non andrebbero, in linea di massima, Sarajevo e Mostar, sicuramente. Devo dire che i ragazzi, che all’inizio accettano a malincuore, poi sono molto toccati. Ricordano il viaggio con grande senso di stupore, è un viaggio che li cambia.

Quali reazioni dei ragazzi l’hanno colpita di più tra le classi che ha accompagnato in Bosnia?

R. - Se parliamo della classe che ha poi tradotto il libro, colpisce il silenzio una volta usciti da questo memoriale di Potocari, nel senso che quando tu porti degli studenti, ad esempio, al Louvre invece che in un altro museo, magari stanno anche attenti però appena usciti tornano a chiacchierare tra loro, come peraltro è giusto… Invece all’uscita da Potocari ci ha accompagnato il silenzio fino a Sarajevo. La reazione successiva, anche per altre classi, è ad esempio che ne parlano moltissimo con i genitori, tanto che alcune famiglie nell’estate successiva fanno lo stesso viaggio, mentre di solito quando ritornano gli adolescenti sono reticenti. A distanza ulteriore di tempo non in tutti, ma in almeno un 30 per cento di quelli che fanno il viaggio, parte un interesse per le condizioni esistenziali di chi ha attraversato alcuni eventi storici.

Lei personalmente cosa pensa di quello che la Comunità europea ha dichiarato genocidio e di quella guerra alle porte di casa, ai giorni nostri?

R. – Intanto devo dire che la prima riflessione che mi è venuta da fare è chiedermi dove fossi io negli anni ’90, con una guerra alle porte di casa e come me tutti gli altri europei, fatto salvo per quei gruppi che facevano volontariato e che andavano in Bosnia e nei campi profughi. Quindi questo ti spinge poi a chiederti dove sei oggi rispetto ai conflitti che ci sono e come si stia comportando l’Europa oggi. Viaggiare in alcuni posti, che oggi sono posti sicuri, fa riflettere su quella che è stata l’Europa di allora, e qual è l’Europa di oggi, che si sta intristendo sempre di più. Rispetto poi al fatto che sia stato un genocidio, penso che non ci siano più dubbi. Quando Mladic è entrato in Srebrenica la prima cosa che hanno fatto è stato distruggere l’anagrafe dei cittadini di Srebrenica e tutta la registrazione dei profughi, che erano tantissimi. E’ stato qualcosa di assolutamente pianificato.

Condivide quanto scrive Fatima Neimarlija nella prefazione del libro: “Dalla lezione di Srebrenica si può imparare cosa può produrre l’odio verso l’altro unito alle armi e al nazionalismo”?

R. – Direi proprio di sì. Una delle ragioni per cui porto le classi in Bosnia è proprio perché vedano le difficoltà della ricostruzione del tessuto sociale quando un Paese ha conosciuto una guerra civile. Lì si vede materialmente, e soprattutto negli incontri con le persone, cosa produce la storia quando non si è abbastanza vigili, cioè quando non si spengono gli incendi sul nascere e si decide di soffiare scientemente sul fuoco. La cosa più triste è che io credo che la Bosnia di oggi è una Bosnia messa, se non come negli anni 90, poco meglio. Le scuole sono divise, Mostar è una città spaccata, pertanto credo che il nazionalismo faccia grossi danni e credo che sia, dal mio punto di vista, la peggiore delle ideologie.

In seimila alla "Marcia della pace", sul percorso dei fuggitivi

Dal 2005, nel decimo anniversario del genocidio, su iniziativa di 700 superstiti della “Marcia della morte”, viene organizzata la"Marš mira", la Marcia della pace, che parte l’8 luglio dal villaggio di Nezuk, per raggiungere il memoriale di Potočari la sera del 10, in tempo per la commemorazione dell’11 luglio. Un cammino a ritroso, che quest’anno ha visto seimila partecipanti, un monumento vivo alla memoria dei 10 mila che cercarono di salvarsi, affrontando i bombardamenti dell’artiglieria serbo-bosniaca e le imboscate degli uomini di Mladic, che si travestivano anche da caschi blu dell’Onu, per catturarli e poi trucidarli con un colpo alla nuca davanti ad una fossa comune. Il primo giorno si cammina 25 km, il secondo si attraversa il monte Udrc e il fiume Drinjaca, 21 km in tutto, e l'ultimo giorno il percorso è di 27 chilometri attraverso boschi e villaggi su strade accidentate e sentieri fangosi, per valli immerse nella fragranza dell'erba fresca e dei fiori di campo. Una prova, sia dal punto di vista fisico che emotivo, ma i partecipanti alla Marcia sono protetti dalla polizia serbo-bosniaca, camminano durante il giorno e non di notte, dormono in tende e non sul terreno, costeggiano, non attraversano, i campi minati. Molti sono uomini e donne tra i 25 e i 35 anni che avevano lasciato Srebrenica con le proprie madri da bambini, e che ora percorrono a ritroso la strada dalla quale i propri padri, fratelli, zii non sono mai ritornati.

Semso, sfollato a Potočari, oggi ricercatore a Trieste

Semso Osmanović, il tredicenne che aveva trovato rifugio con la madre e la sorella nella base Onu di Potočari, oggi vive a Trieste, dove è presidente della comunità bosniaca della città. E’ ricercatore di sociologia all’Università, dopo aver ottenuto, grazie al sostegno della comunità ebraica di Trieste, dove è emigrato nel 1999, a 17 anni, una borsa di studio alla JFK School of Government dell’Università di Harvard a Boston, dove ha conseguito un master in Scienze Politiche e un dottorato in Sociologia.

Mladić fa uscire gli uomini dalla base e inizia il massacro

L’11 luglio 1995, quando i soldati serbo-bosniaci entrano a Potočari, il colonnello Thomas Karremans , a capo dei caschi blu olandesi, fa uscire i 5 mila bosgnacchi che si sono rifugiati nella sua base, dopo aver ottenuto da Mladić l’assicurazione che donne e bambini sarebbero stati trasferiti, e che gli uomini fra i 17 e i 60 anni sarebbero stati identificati uno per uno, per scovare eventuali criminali di guerra. Nel pomeriggio arrivano una cinquantina di mezzi militari per far evacuare donne e bambini. Mladić arriva con le telecamere al seguito e viene ripreso mentre rassicura la gente, e i suoi uomini distribuiscono acqua e viveri. Nel frattempo il Consiglio di Sicurezza dell’Onu, riunito in sessione straordinaria, adotta la Risoluzione 1004 per l’immediata cessazione dell’offensiva delle forze serbo-bosniache e il loro ritiro da Srebrenica. Ma mentre donne e bambini partono per Tuzla, le truppe di Mladic riuniscono tutti gli uomini e i ragazzi rastrellati a Potočari in un edificio di fronte alla base degli olandesi. Alcuni vengono trucidati sul posto, anche adolescenti, altri nei quattro giorni successivi, a Bratunac, fra torture e sevizie.

Osmanović: "Sono salvo perché più basso di un fucile"

Semso ha rischiato di essere tra loro, ma si salva per un piccolo particolare: è troppo basso per imbracciare un fucile e il soldato serbo-bosniaco che smista chi esce dalla base dei caschi blu olandesi, lo fa salire con la madre sull’autobus che porta donne e bambini a Tuzla. Così Semso Osmanović racconta a Pope, in questa intervista, la sua terribile esperienza.

R. – Mi ricordo che ero con la mia famiglia a casa. All’improvviso, l’esercito serbo-bosniaco è entrato nella città di Srebrenica. Mia madre ha preso me e mia sorella e siamo scappati. Ci siamo indirizzati verso la base delle Nazioni Unite a Potočari, e quando siamo arrivati lì c’era tantissima gente. I soldati dell’Onu ci hanno fatto entrare nella base. Dopo tre giorni, i soldati olandesi ci hanno detto che saremmo dovuti uscire dalla base. All’uscita, c’erano i soldati serbo-bosniaci che facevano la selezione dei ragazzi: quelli dai 12 anni in su li facevano andare a sinistra; invece, i ragazzi al di sotto dei 12 anni dovevano passare a destra. Quando sono arrivato lì, un soldato serbo-bosniaco mi ha misurato con un grande fucile, mi ha dato uno schiaffo, e mi ha detto: “Tu sei più piccolo di questo mio fucile, puoi salire sull’autobus”. Mentre il mio amico, che si chiamava Dino, non ce l’ha fatta: è stato preso e condotto alla morte.

La giustizia per il genocidio è ancora una pagina aperta. Ratko Mladić e Radovan Karadžić sono stati condannati, ma molti dei loro soldati che hanno partecipato al massacro sono ancora liberi, vivono a Srebrenica, e alcuni sono anche impiegati nella polizia. Questo crea problemi?

R. – Certo, questo è uno dei motivi per cui io non torno a Srebrenica, perché quei soldati che hanno compiuto i massacri, oggi fanno parte della polizia locale. Questo è un grande problema. Sono contento che i più grandi criminali, Ratko Mladić e Radovan Karadžić, siano stati condannati, però ce ne sono circa altri tremila che devono essere portati davanti al Tribunale dell’Aia. Questo è compito del governo della Bosnia-Erzegovina. Per quello che io riesco a seguire dall'Italia, vedo che stanno facendo un grande lavoro, con l’aiuto degli americani.

Lei era un ragazzo, aveva tredici anni, ha vissuto tutta la guerra. In questa infanzia così difficile, sotto assedio, come poter trovare anche pace e riconciliazione e non pensare a chi l’ha fatta soffrire tanto?

R. – Devo dire che io ho avuto una fortuna: arrivando al Collegio del mondo unito dell’Adriatico e conoscendo la comunità ebraica di Trieste, questa mia sofferenza mi ha unito con le vittime di Aushwitz, dell’Olocausto, che mi hanno dato un grande sostegno per superare questo mio passato tragico. E poi, in qualche modo, questo mio passato tragico l’ho trasformato in qualcosa di positivo. Ho studiato, mi sono laureato all’università di Trieste. Poi sono partito per Boston, ho studiato alla John Kennedy School of Government e in seguito ho fatto un dottorato di ricerca in sociologia all’università di Trieste. Quindi, tramite lo studio, sono riuscito a capire quello che era successo a me e alla mia famiglia, alla mia cittadina. E posso dire sinceramente che ho perdonato, ma non dimenticherò mai quello che è successo a Srebrenica. Io ho perso 33 membri della mia famiglia, tra cui mio nonno, mia nonna, mio fratello, i miei zii, e i miei amici più stretti, i miei compagni di scuola. Mio nonno era un imam di Srebrenica, e i soldati serbi agivano come i nazisti. Avevano cioè una lista precisa e sulla base di questa sceglievano le persone da uccidere.

Ci parli dell'aiuto della comunità ebraica, che si è visto anche durante l’assedio di Sarajevo, e degli amici che tra gli ebrei...

R. – Noi bosniaci musulmani siamo molto grati alla comunità ebraica di Sarajevo, ma anche a tutte le organizzazioni ebraiche nel mondo che hanno mandato gli aiuti umanitari durante l’assedio di Sarajevo e dopo la guerra. Non dobbiamo dimenticare che Elie Wiesel (scrittore rumeno-statunitense ebreo, superstite dell’Olocausto, premio Nobel per la Pace nel 1986, n.d.r) è stato uno delle personalità che hanno fatto finire la guerra in Bosnia. Io l’ho incontrato a New York , e lui mi ha dato alcuni consigli su come andare oltre questa mia tragedia personale. Io so che tanti ebrei sono venuti e vengono in Bosnia, perché Sarajevo è sempre stata la città più sicura per loro. A Sarajevo gli ebrei non hanno mai vissuto in un ghetto, se va troverà la sinagoga aperta. C’è questo modus vivendi in città, tra le diverse confessioni religiose. Non a caso Papa Francesco ha chiamato Sarajevo "piccola Gerusalemme d' Europa".

Grazie per aver letto questo articolo. Se vuoi restare aggiornato ti invitiamo a iscriverti alla newsletter cliccando qui