Padre Monge: a Istanbul, missione è ascoltare con Dio il grido dell'uomo

Alessandro Di Bussolo – Città del Vaticano

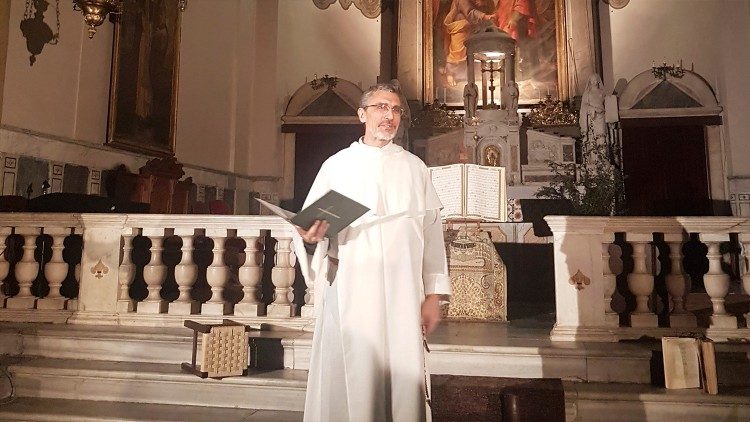

All’inizio di questo ottobre missionario, guardiamo all’appuntamento della Giornata Missionaria Mondiale 2020, domenica 18, e al Lo facciamo da Istanbul, dove vive da 17 anni, con padre Claudio Monge, domenicano. 52 anni, piemontese di Piasco, in provincia di Cuneo, ha preso i voti nel 1995, dopo due anni vissuti come giovane “permanente” nella Comunità ecumenica di Taizé.

"La missione è il respiro della Chiesa, non una sua attività"

Sacerdote dal 1999, padre Claudio è oggi parroco della chiesa dei santi Pietro e Paolo e responsabile del Centro per il dialogo interculturale e interreligioso DoSt-I (Dominicans Study Istanbul, acronimo che significa “amico, compagno” in turco), entrambi situati nel quartiere di Galata, dove i domenicani sono presenti dal 1233. E’ anche docente di Teologia delle religioni all’Università di Friburgo e alla Facoltà teologica di Bologna. Gli chiediamo com’è nata la sua vocazione missionaria e se questa è legata all’esperienza a Taizé, iniziata il 3 febbraio 1992, non ancora 24enne.

R. - Sono convinto di non aver mai propriamente sentito una chiamata specifica alla missione, intesa come mandato classico “ad gentes”, cioè l’idea di partire per portare preferibilmente lontano, perché fa più esotico, qualcosa che possederemo solo noi, a chi non lo possiede, al fine di convertire chi altrimenti sarebbe inesorabilmente perduto. Al contrario, io credo che, fin dalla mia infanzia, ho piuttosto avuto la fortuna di sentirmi come coinvolto nel respiro di un Vangelo che non può essere confinato in spazi ristretti di appartenenze identitarie e ripiegate. Direi a posteriori che ho molto presto, quasi inconsapevolmente, imparato che non è tanto la Chiesa a fare la missione, ma è la missione che fa la Chiesa e che la Chiesa è animata dalla missione, la missione é il suo respiro, non una sua attività. Premesso questo, posso dire che tante piccole o grandi esperienze che hanno caratterizzato la mia vita, possono essere lette anche come altrettante svolte di un respiro missionario che è un modo di declinare il Vangelo, per me. Una chiamata non solo dunque per vocazioni particolari, ma di ogni battezzato.

Sarò sempre grato ai miei genitori di avermi fatto respirare molto presto, così come a mio fratello, l'idea che non si può evangelizzare senza cercare di essere evangelici, senza lasciarsi interrogare dal Vangelo, facendo l’esperienza del mondo con le sue problematiche. Penso allora alle strane scelte dei miei, che fin dagli anni ‘70 ci proponevano le vacanze alternative per una cooperazione volontaria in Africa o in America, Latina, ma anche nell'accoglienza di un mondo che fa irruzione in casa nostra: extra comunitari, studenti o lavoratori, ma talvolta anche semplici rifugiati politici in fuga dal Cile di Pinochet, o dall’Albania di Enver Hoxha. E’ li che capisci che il Vangelo ha una insospettata portata universale, che ci invita a lasciare gli ormeggi, rendendoci fratelli e sorelle nel mondo. E questa è un’intuizione fondante che poi ha preso forma in tappe successive che hanno rappresentato un progressivo sprovincializzarsi. Senza questa premessa esistenziale, non ci sarebbe stata la partenza per Taizé, cioè l'inizio di un vero pellegrinaggio di fiducia che per me era davvero, prima di tutto, imparare a fidarmi del Signore. I due anni trascorsi sulla collina di Taizé sono stati per me una scuola verso l’essenziale. L’essenziale della fede, in quel concentrarsi continuo sul mistero pasquale vissuto nel triduo di ogni settimana dell'anno; l’essenziale di un ecumenismo che è costruzione paziente di unità nella diversità, senza umiliazioni e processi per nessuno e direi anche essenziale inteso come semplicità di vita, dove la povertà vera di mezzi, condivisa, diventa una insospettata ricchezza. Tutto questo ha orientato e ispirato il cammino successivo di consacrato e sacerdote domenicano? Certamente, anche se confesso che la consequenzialità talvolta credo la colga solo il Signore, che ama tremendamente i paradossi. Per esempio, non avrei probabilmente mai intuito la mia chiamata al sacerdozio cattolico, senza il discernimento guidato dal mio padre spirituale di Taizé, di origini protestanti.

Il dialogo ecumenico e quello interreligioso, che lei vive a Istanbul, sono certo luoghi di missione. Cosa guida il suo ministero sacerdotale nell’incontro con i fratelli cristiani e musulmani di Turchia?

R. - Prima di tutto credo che si fatica talvolta a comprendere il fatto che l'annuncio e il dialogo sono entrambi, ciascuno nel suo campo specifico, componenti fondamentali, forme autentiche, della stessa missione evangelizzatrice. Forse perché abbiamo un'idea molto assertiva dell'annuncio, che sembra contraddire la logica necessariamente biunivoca del dialogo, dove l'ascolto e almeno fondamentale, quanto l'annuncio. Forse dobbiamo un po' aggiornare le nostre idee di missione, termine tra l'altro censurato in paesi come la Turchia, perché rappresenta agli occhi delle autorità politiche, e anche religiose, il tentativo pericoloso di imporre una logica, una verità, una visione della vita che sarebbero in aperto contrasto con quelle indigene. Ma non c'è lavoro possibile a favore dell'incontro, addirittura per la costruzione dell'unità, senza aver prima scoperto e apprezzato la diversità che ci contraddistingue. Ho sempre amato una definizione che ritengo profondamente biblica, tra l'altro, della missione, intesa come un mettersi in sintonia col desiderio di un Dio che non è sordo al grido dell'umanità. Questa prospettiva è promettentissima, sia che parliamo di ecumenismo, sia che parliamo di dialogo interreligioso. Ed è anche l'unica possibilità che l'annuncio di una Buona Novella sia percepito davvero come tale dai destinatari, come un evento di felicità che dà senso alla vita nel quotidiano. Perché se così non fosse, come possiamo ancora chiamarla “Buona notizia”, che è il significato letterale di Evangelo? E questo anche al cuore del lato tragico che spesso caratterizza il quotidiano. La tragicità della vita che per noi cristiani è stata abitata, attraversata da Cristo stesso, che però crediamo e sappiamo risorto.

A proposito di tragicità della vita, nel suo messaggio per la Giornata missionaria mondiale di quest'anno, Papa Francesco scrive che con il dolore e la morte legati alla pandemia, la chiamata alla missione, ad uscire da sé stessi per amore di Dio e del prossimo, "si presenta come opportunità di condivisione, di servizio, di intercessione". e fa passare "dall’io pauroso e chiuso all’io ritrovato e rinnovato dal dono di sé". Come vive l’esperienza della pandemia insieme al popolo turco?

R. - Mi pare che queste parole di Papa Francesco evidenzino precisamente il necessario carattere di Buona novella dell'annuncio. Credo che spesso diamo per scontate delle cose nella nostra vita, che scontate non sono. E allora perderle brutalmente fa riemergere, lancinante, la loro grandezza ed importanza e le evidenzia maggiormente come un dono, non come un dovuto. Questo interminabile tempo di pandemia ha profondamente segnato il modo di vivere la fede dei credenti. In Turchia dove vivo, come cristiani abbiamo vissuto tra le mura di casa le Pasque differite a causa dei calendari diversi delle Chiese, lo sappiamo, così come i musulmani sono stati costretti a rinunciare alla dimensione comunitaria del mese del digiuno, il Ramadan. Ma paradossalmente questa fatica comune ci ha anche accomunati nel bisogno di superare i confini, per condividere le proprie gioie, come le grandi difficoltà e far crescere una libertà che può essere tutelata solo proteggendo quella degli altri. Abbiamo scoperto, nel dessert offerto dalla famiglia turca che celebra la rottura del digiuno del Ramadan e che, mascherina alla bocca, condivide questa gioia sul pianerottolo, con chi è semplicemente prossimo. Abbiamo scoperto con una accentuata attenzione a sostenere i più anziani, impossibilitati ad uscire di casa nei loro acquisti indispensabili o ancora nel rinunciare ad ore determinate della giornata, all'uso di un piccolo giardino privato per invitare la giovane famiglia turca o quella africana a farvi scorrazzare un po' i bambini, messi veramente alla prova dall’ interminabile confinamento delle quattro mura di casa.

Il Papa scrive ancora che "Capire che cosa Dio ci stia dicendo in questi tempi di pandemia diventa una sfida anche per la missione della Chiesa". Il lungo tempo nel quale anche qui in Italia non è stato possibile riunirci come Chiesa per celebrare l'Eucaristia, "ci ha fatto condividere la condizione di tante comunità cristiane che non possono celebrare la Messa ogni domenica". In quale condizione si trova ora la piccola comunità cristiana e cattolica di Turchia?

R. – Credo, come dice Papa Francesco, che se chi ha vissuto la pesantezza della rinuncia ad un incontro liturgico comunitario domenicale in tempo di pandemia, conoscesse il quotidiano della vita cristiana di chi, in una megalopoli da 17 milioni di abitanti come Istanbul, deve fare anche un'ora e mezza di trasporti pubblici per unirsi ad un momento celebrativo comunitario, sarebbe meno sgomento per delle difficoltà in fondo momentanee. Quando si è un’infima minoranza numerica, certo è assai facile mantenere la distanza fisica degli incontri. Il problema è che questa distanza non diventi senso di abbandono, esperienza di solitudine scoraggiante. Ma questo, ripeto, a certe latitudini rappresenta una sfida quotidiana, indipendentemente dalla pandemia. In queste situazioni, senza sminuire il valore supremo del momento eucaristico, si capisce anche facilmente la dimensione sacramentale anche di una semplice parola condiviso o di un servizio prestato, che Cristo trasforma in “pane spezzato di emergenza”. Perché quegli atti rinnovano l’avevo fame e sete e mi avete dato da mangiare e da bere, ero nudo e mi hai vestito incarcerato e sei venuto a visitarmi.

Il documento sulla “Fratellanza umana” di Abu Dhabi ha cambiato lo sguardo dei musulmani turchi verso di lei e la sua comunità? E c’è attesa per conoscere quello che il Papa ha scritto nell’enciclica “Fratelli tutti”?

R. - Sarò molto franco… Né il documento sulla Fratellanza umana ha avuto un grande impatto, né si può parlare di un’attesa per l'imminente uscita dell’enciclica “Fratelli tutti”. Semplicemente perché qui siamo in un altro universo, dove questi eventi sono echi lontani per addetti ai lavori. Però se guardiamo bene al contenuto del documento sulla “Fratellanza umana”, la grande questione per me non è tanto il conoscerlo come testo in sé, quanto riscriverlo nel quotidiano, là dove viviamo, creando le condizioni perché, ad esempio, l'impegno prioritario a difesa della sacralità e dignità umana diventi moneta comune nelle nostre relazioni. E questo indipendentemente dalle nostre appartenenze religiose o confessionali. Diventando, tra l'altro, una provocazione vivente anche per chi non crede. Allora mi chiedo: davvero crediamo ad una vocazione comune alla fraternità universale? Io penso che questo implichi la rivoluzione di uno sguardo sul mondo, da economicistico a mistico. E’ un lungo cammino, e credo che non siamo che all'inizio.

Grazie per aver letto questo articolo. Se vuoi restare aggiornato ti invitiamo a iscriverti alla newsletter cliccando qui